news

【近刊予告】2025.4.28 + 6.3

長らくお待たせしておりますが、山口晃『すゞしろ日記』第4巻は6月下旬に刊行を予定しています。まもなくHP等にも書誌情報を掲載します。 →刊行予定は7月上旬となりました。

-

鴻池朋子『メディシン・インフラ・マップ』(委託販売品)

¥1,650

★青森県立美術館で2024年7月13日~9月29日に行われた「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」カタログ。 本体価格1,500円+税 仕様:両面フルカラー印刷、16折加工 サイズ:w985 x h600 mm(広げたサイズ) w110 x h224mm(折りたたんだサイズ) 編集:鴻池朋子 執筆:鴻池朋子、奥脇嵩大(青森県立美術館学芸員) デザイン:小川順子 発行:青森県立美術館(鴻池朋子展実行委員会)2024年9月30日 ▶︎概要 「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」の記録であり、同時進行して美術館外部、東北を中心に各地で展開中の鴻池のプロジェクトの数々を、ポケットサイズにドキュメントとしてまとめたもの。アートを通して同時代を生きのび、旅する人々のための地図であり、新たな記録の持ち方として提案された、軽く折りたたまれた美術館の記憶装置。 文章、図版多数収録。ある程度の耐水仕様。 (青森県立美術館ミュージアムショップの紹介文より一部引用) ▶︎鴻池朋子展 メディシン・インフラ https://www.aomori-museum.jp/schedule/13464/

MORE -

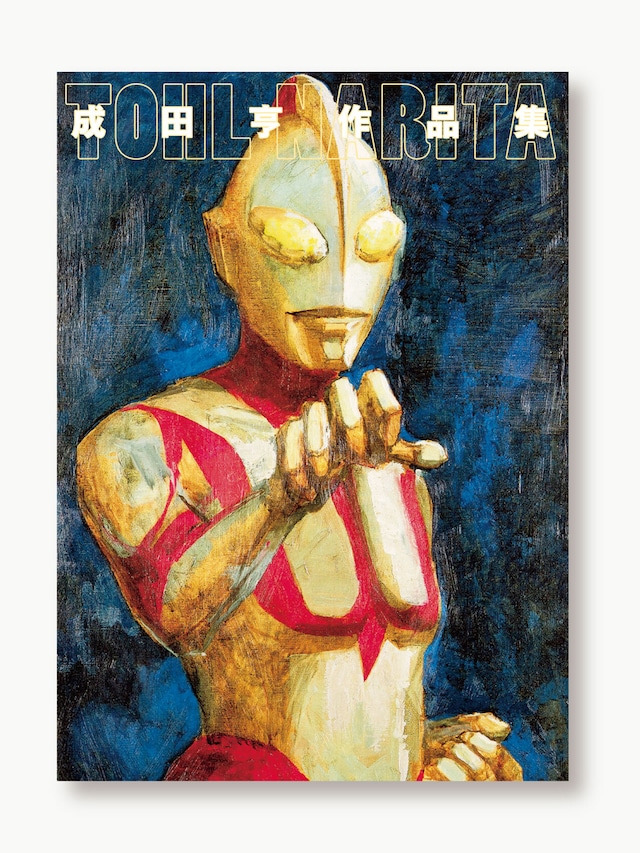

成田亨『成田亨作品集』

¥8,800

決定版作品集 ★当サイトでご購入の方には、特典「ヒューマンサイン[復刻版]」をお付けします。 「ヒューマンサイン[復刻版]」は「成田亨 美術/特撮/怪獣」展(2014年)開催時に会場での購入特典として作成したものです。 B5判変型 並製 400頁(カラー312頁) 本体価格 8,000円+税 ISBN 978-4-904702-46-8 C1071 2014年7月刊行 装丁・デザイン 大西隆介(direction Q) レイアウト 山口潤(direction Q) *2021年の重版に伴い、本体価格5000円から8000円に改訂、カバー帯を新装 印刷 山田写真製版所 製本 渋谷文泉閣 2014年7月19日 初版 2014年9月10日 第2刷 2021年8月9日 第3刷 ▼『成田亨作品集』 is available for purchase in the United States, Singapore, Thailand, and Taiwan. For more information, please access the links below. ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF AMERICA CO.,LTD. Email: [email protected] https://usa.kinokuniya.com/stores-kinokuniya ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF SINGAPORE PTE. LTD. https://kinokuniya.com.sg/stores/ Enquiry: https://kinokuniya.com.sg/corporate-information/feedback/ ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF (Thailand) CO., LTD. Email: [email protected] https://thailand.kinokuniya.com/store ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF TAIWAN CO, LTD. Email: [email protected] https://www.kinokuniya.com.tw/artical.php?page_id=65&ch_id=57 ▼概要 ウルトラの原点。決定版作品集! ウルトラ、マイティジャック、ヒューマン、バンキッドから、モンスター大図鑑、特撮美術、後年の絵画・彫刻まで。未発表作品、実現しなかった幻の企画案も含む、全515点一挙収録。 成田亨の仕事は、「芸術って何だ」という根源的な問いに肉薄する! ── 村上隆(アーティスト) 「成田亨 美術/特撮/怪獣」展 オフィシャル・カタログ (展示700点のうち、515点を収録) 富山県立近代美術館 2014年7月19日~8月31日 福岡市美術館 2015年1月6日~2月11日 青森県立美術館 2015年4月11日~5月31日 [寄稿] 椹木野衣(美術批評家) 「成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで」 三木敬介(富山県立近代美術館学芸員) 「〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨」 山口洋三(福岡市美術館学芸員) 「四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?)」 工藤健志(青森県立美術館学芸員) 「成田亨が残したもの」「試論 成田亨と鬼、あるいは〈芸能〉を継ぐ者」 田中聡(映像作家) 「他界の扉」 [目次] 成田亨プロフィール 成田亨のこと 成田流里 感謝の言葉 成田カイリ 序にかえて──「成田亨 美術/特撮/怪獣」展の開催に至る、およそ15年の経緯 工藤健志 成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで 椹木野衣 成田亨が残したもの 工藤健志 1 |初期作品 1950-60年代 2 |ウルトラ 1965-67年 2-1|ウルトラQ 特撮美術の作業 成田 亨 2-2|ウルトラマン ウルトラマンの頃 成田 亨 メカニズム・デザインについて 成田 亨 2-3|ウルトラセブン 3 |マイティジャック 1968年 4 |ヒューマン 1972年 ヒューマン怪獣──風船獣の闘い 成田 亨 5 |バンキッド 1976年 6 |マヤラー/ Uジン 実現しなかった企画案1 1970-80年代 7 |未発表怪獣 1984-87年頃 天空獣のデザインの発想 成田 亨 8 |モンスター大図鑑 1985-86年 9 |日本・東洋のモンスター 1980-90年代 10| MU /ネクスト 実現しなかった企画案2 1989年+1990年代 11|1970-90年代の絵画・彫刻 阿部合成先生の思い出 成田 亨 12|特撮美術 原爆を撮る 成田 亨 〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨 三木敬介 四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?) 山口洋三 試論 成田亨と鬼、あるいは「芸能」を継ぐ者 工藤健志 他界の扉 田中 聡 成田亨 略年譜 成田亨 著作物および関連文献目録 作品一覧 ▼プロフィール 成田 亨(なりた とおる) 1929(昭和4)| 9月3日神戸市に生まれる。1930年4月青森県に転居後、囲炉裏の炭をつかんで左手火傷。小中学校時代を再び兵庫県で過ごし、空襲に遭遇。青森県で終戦を迎える。県立青森高等学校卒業後、画家・阿部合成、彫刻家・小坂圭二の指導を受ける。 1950(昭和25)| 武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)西洋画科入学。3年次に彫刻科に転科し清水多嘉示に師事。 1954(昭和29)| アルバイトで東宝映画「ゴジラ」の撮影現場の手伝いをしたことをきっかけに、映画美術の世界に入り、彫刻家として新制作展(1955[昭和30]年の第19回展から1971[昭和46]年の第35回展まで)に出品を続けながら、映画の特撮シーンを数多く手がける。 1960(昭和35)| 東映で特撮美術監督。1962(昭和37)年第26回新制作展で《八咫》が新作家賞受賞、協友となる。 1965(昭和40)| 円谷特技プロダクションと契約、「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「マイティジャック」の怪獣、宇宙人、メカニックのデザインのほか、特技全般を手がける。 1968(昭和43)| 円谷プロを離れる。以後、ディスプレイデザイン、舞台、テレビ、映画の特撮を数多く担当。 1969(昭和44)| (株)モ・ブルを設立。 1970(昭和45)| 日本万国博覧会の岡本太郎作《太陽の塔》の内部に《生命の樹》をデザイン。 1972(昭和47)| 「突撃 ! ヒューマン !!」のキャラクターデザイン他特技全般を担当。 1983(昭和58)| 六本木アネックスで個展。朝日ソノラマより画集出版。 1990(平成2)| 京都府大江町(現・福知山市)に《鬼モニュメント》を制作。 1991(平成3)| 東京・銀座に「ギャラリー宇輪」開設(1992年まで)。 1994(平成6)| 北上市立鬼の館のためにレリーフ《鬼幻影》を制作。 1996(平成8)| フィルムアート社より『特撮と怪獣 わが造形美術』、『特撮美術』刊行。 1999(平成11)| 水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催された椹木野衣企画の「日本ゼロ年」に出品。同年青森県が、ウルトラ関係のデザイン原画189点を購入。2006(平成18)年開館の青森県立美術館の所蔵品となった。 2002(平成14)| 2月26日、多発性脳梗塞のため永眠。享年72歳。 ▼書評・記事 『毎日新聞』2014年9月21日 「「ウルトラマン」など特撮作品のデザインや美術を手がけた著者の集大成」 『読売新聞』2014年9月28日書評 「ウルトラマンやその怪獣をデザインしたことで知られる成田亨。本書は、そのデザイン原画だけでなく、特撮美術、彫刻、絵画まで、氏の全活動にわたる全515点を収録した決定版作品集だ(後略)」(評・青木淳) 『朝日新聞』2015年2月15日書評 「成田亨──という名前になじみがなくても、〈ウルトラマン〉〈カネゴン〉〈バルタン星人〉と聞けば、「ああウルトラ怪獣!」とすぐに思い出せるだろう。(そう、彼こそは、ウルトラマンやウルトラセブン、そしてウルトラ怪獣たちの生みの親。伝説の怪獣デザイナー、いや、「アーティスト」である。(後略)」(評・原田マハ)

MORE -

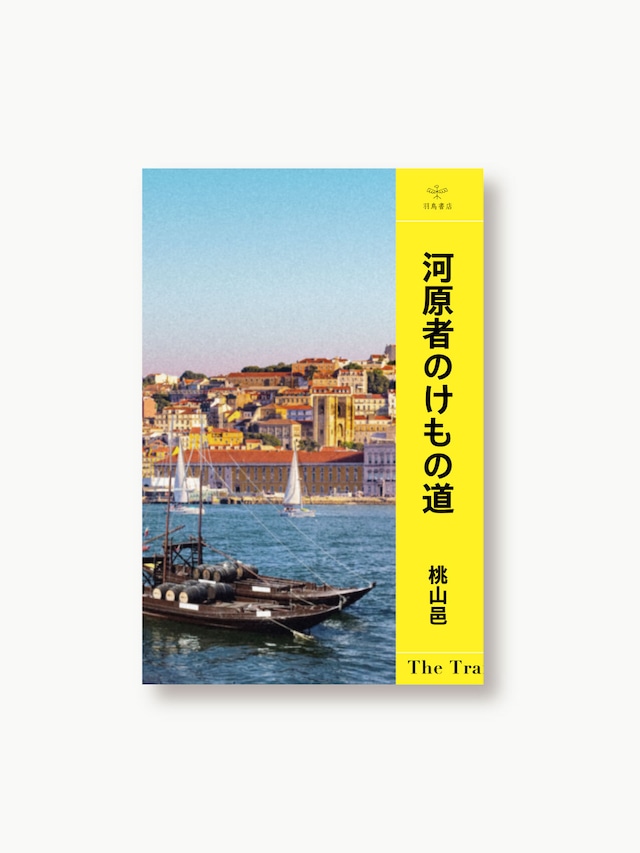

桃山邑『河原者のけもの道』

¥2,420

▼書籍概要 B6判変型 並製 400頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-91-8 C0074 2023年6月刊行 装幀 近藤ちはる 野戦攻城の幟の下、自らの手で野外に仮設劇場を建て、35年にわたり芝居をつづけてきた水族館劇場の座長、桃山邑最期のメッセージ。エッセイ、台本のほか、自らを赤裸々に語った8時間インタビューも収録する。 [主要内容] こんなふうに芝居の獣道を歩いてきた(インタビュー) 綯交の世界(エッセイ) おわかれだね/日雇下層労働の変容と山谷玉三郎の死 朱もどろの海の彼方から/ぼくの作劇法―座付き作者の使命 こんな音楽で舞台をいろどってきた 出雲阿國航海記(2022年公演台本) 水族館劇場 上演年表 寄稿:桑田光平・矢吹有鼓・佐藤良明・千代次 ▼著者プロフィール 桃山邑 (ももやま ゆう) 1957年生まれ。現代河原者にして水族館劇場座付作者。若い頃より建築職人として寄せ場を渡り歩く。1980年、曲馬舘最後の旅興行から芝居の獣道へ。1987年、水族館劇場として一座創設。以降35年にわたり寺社境内を漂流しながら人の縁を結んでゆく。2022年10月、銀河の涯へと旅立つ。桃山邑編『水族館劇場のほうへ』(2013年、羽鳥書店)。

MORE -

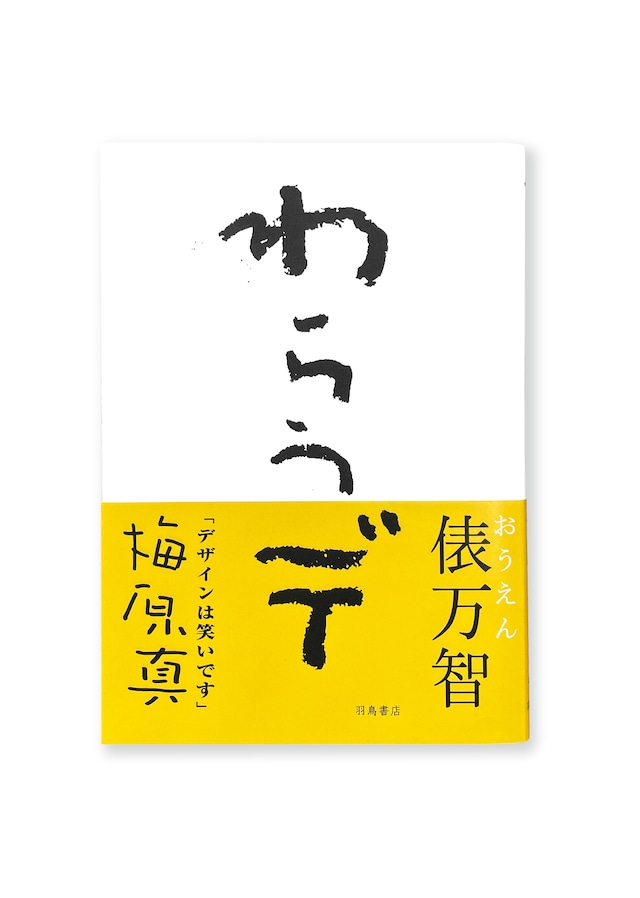

梅原真『わらうデ』

¥2,530

『わらうデ』刊行記念 梅原真×原研哉トークイベント「デザインは笑い」 2023年8月25日(金) 19:00~20:30 会場 代官山 蔦屋書店 3号館2階 SHARE LOUNGE *下記サイトよりご予約ください。 https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/34706-1412290706.html ▼書籍概要 A5判 並製 270頁 オールカラー 本体価格2,300円+税 ISBN 978-4-904702-90-1 C0070 2023年5月刊行 ブックデザイン 梅原デザイン事務所 「デザインは“笑い”です」 高知在住のデザイナー、梅原真の最新刊。オールカラー。 ローカルから世界へ発信するデザイナー梅原真が、43の仕事をショートショート・エッセイで紹介する。 [目次] みてる/良心市/スウェーデン/あきたびじょん/あうんアールグレイ/パリの野本くん/フタガミ/のんでます。/小布施見にマラソン/サトウとカトウ/鶴の湯/しまんと新聞ばっぐ/you no suke/犬も歩けば赤岡町/ゆずの村/ひがしやま/サキホコレ/ないものはない/ジグリフレンズ/いりこのやまくに瀬戸内際/砂浜美術館/マイナス×マイナス/ダニエラ・グレジス/おの肛門科/小布施ッション/マイトイレ14/げんぱつにげんこつ/とんかつソース/くんてきさん/1人より3人/こころのふしぎ/四万十川図鑑/男と女の石鹸/大阪だし/ひのき風呂/みつばち先生/ビッグデータ・とさのかぜ/いのうえ農場/図工・デ/重塑日本風景/B案/しまんと分校/しまんと流域農業 【関連書】 梅原真『ニッポンの風景をつくりなおせ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4873255 梅原真『おいしいデ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/12014680

MORE -

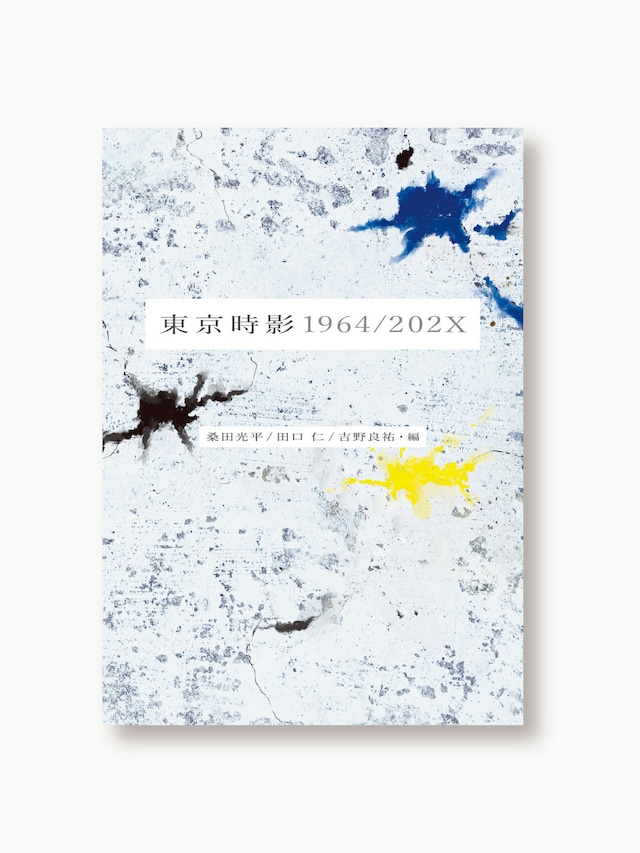

桑田光平・田口仁・吉野良祐[編]『東京時影 1964/202X』

¥3,520

▼書籍概要 A5判 並製 354頁 本体価格3,200円+税 ISBN 978-4-904702-89-5 C3010 2023年4月刊行 ブックデザイン 大西隆介・沼本明希子(direction Q) パンデミックで揺れ、変貌しつづける東京を歴史の地層から掘り起し、錯綜するイメージを切り取る。表象文化論からの果敢なアプローチ。 東京大学大学院総合文化研究科桑田ゼミにおけるリサーチを基礎に企画し、漫画、音楽、映画、文学、建築、美術──1964 年の東京、コロナ禍と五輪を経た現在の東京、両者を比較する表象分析の論考とエッセイ13 本を収録する。 [主要目次] 宙吊りの時間を記録する 桑田光平 序──「東京と」 田口仁 Part I/動 歩くこと──「人間の尺度」の回復 桑田光平 われら内なる動物たち──寺山修司、ダナ・ハラウェイ、AKI INOMATA 田口仁 Part II/時 Waves From A Seaside City in 1964──サーフィン、GS、City Pop 田口仁 都市のレイヤーを描く──マンガの中の東京、その地下 陰山涼 半醒半睡のシネマトグラフ──映画における東京と眠りの共同体について 高部遼 「壁」景から「窓」景へ──写真表現における東京を見る人の表象をめぐって 西川ゆきえ 無柱のメカニクス/かたちのポピュリズム──フラー・山田守・坪井善勝・丹下健三 吉野良祐 東京肉体拾遺──ボクシング、ミステリー、水 伊澤拓人 失踪者のための回路──都市における失踪表現の変遷 小林紗由里 Part III/標 赤瀬川原平の楕円幻想 桑田光平 ガールたちの無自覚な反乱──源氏鶏太と愛とBG 平居香子 ジオラマ都市のカタストロフ──ゴジラが去ったそのあとに 吉野良祐 Part X/夢 捏造のランデブー──樺美智子と土方巽 平居香子 あとがき 吉野良祐 人名索引/事項索引/図版一覧/執筆者紹介

MORE -

山本浩二『ミラノの森』

¥2,640

★刊行記念トークイベント★ 第2弾【終了】 出版記念対談「美の真実」 菅谷富夫(大阪中之島美術館館長)×山本浩二(画家) ミラノデザインを通して考える建築・プロダクトの意味と、古典と現代美術を俯瞰することで見えて来る芸術の深奥。広範な知識と経験から日本とヨーロッパ・地中海文明に横たわる美の真実を語り合います。 日時 2023年4月8日(土) 14:30〜16:30(開場14:00) 会場:大阪中之島美術館 1階ホール ・入場券のみ1500円(税込) ・書籍付入場券3700円(税込) 【申込】羽鳥書店 mail@hatorishoten.co.jp (@を半角@に変更してください) *下記HP問合せページからも送信できます。 https://thebase.in/inquiry/hatorishoten-official-ec *大阪中之島美術館 アクセス https://nakka-art.jp/visit/access/ ★刊行記念トークイベント★ 書籍先行発売【終了】 2022年8月12日(金) 19時〜(会場・オンライン同時開催) 会場:銀座 蔦屋書店 BOOK EVENT SPACE 山本浩二(画家)×古谷誠章(建築家) https://store.tsite.jp/ginza/event/architectural-design/27605-1241110704.html ▼書籍概要 四六判 上製 242頁 本体価格 2,400円+税 ISBN 978-4-904702-88-8 C0095 2022年9月刊行 ブックデザイン 白井敬尚形成事務所 ミラノの森──ミラノの街では、通りに⾯した建物の⾨扉は5mもの⾼さがあり、さまざまな時代のデザインが施され、扉の奥には鬱蒼とした森が広がっている。その奥深さはまた、⼈であり、歴史でもある。 ミラノの通り名がつけられた10 の章からなる、画家のエッセイ。ミラノを拠点に活躍する著者が、⽼舗画廊や書店とどう関係を築き上げていったか、また、その中で出会ったかけがえのない⼈々との交流を、⽂化的・歴史的背景を細やかに探りながら、澄明な⽂章でつづる。 ▼目次 サンタ・マリア・フルコリーナ通り Via Santa Maria Fulcorina ── ブルーノ・ダネーゼとジャクリーヌ・ヴォドツ チョヴァッソ通り Via Ciovasso ── 指揮者カルロ・マリア・ジュリーニと建築家フランチェスコ・ジュリーニ ヴェネツィア門 Porta Venezia ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(1) マンゾーニ通り Via Manzoni ── ナヴィリオ画廊とレナート・カルダッツォ ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレII世 Galleria Vittorio Emanuele II ── ボッカ書店と、社主ジャコモ・ロデッティ ピアーヴェ通り Viale Piave ── 路面電車(トラム)9番の並木道 ラッザーロ・パラッツィ通り Via Lazzaro Palazzi ── 編集者ジェラルド・マストゥルッロ ヴィスコンティ・ディ・モドローネ通り Via Uberto Visconti di Modrone ── 映画監督ルキーノ・ヴィスコンティとジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティ ブエノス・アイレス大通り 2番地 Corso Buenos Aires 2 ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(2) ガリバルディ通り Corso Garibaldi ── ファッションデザイナー ナンニ・ストラーダ ▼著者プロフィール 山本浩二(やまもと こうじ) 画家 1951年生まれ。日本における抽象画の代表的作家の一人で、イタリア・ミラノを拠点に国際的に活躍する。2011年、内田樹氏の合気道場「凱風館」の能舞台に、抽象画による「老松」を制作し話題となる。ミラノでは、ボッカ書店に天井壁画を常設し、詩画集・随筆を出版、ロレンツェッリ・アルテで個展を開催。日本でも、銀座・永井画廊を中心に各地で活動。 画集『もうひとつの自然×生きている老松』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4874155

MORE -

鶴見明世・藤村龍生『スピリチュアル・コード──鶴見明世のシャーマン世界』

¥2,420

四六判 並製 220頁(カラー20頁) 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-87-1 C0010 装幀 白井敬尚(アートワーク:山本理乃) 2022年3月刊行 ▼概要 卓越したタロット・リーダー、稀代のシャーマン、鶴見明世が視るヴィジョン。 知覚器官のようにしてタロットを「読む」力をもち、臨死体験をへて大きく覚醒したシャーマンとして活動する鶴見が、哲学者・藤村龍生との対談を通して、独自のスピリチュアルな次元を初めて語る。 〈スピリチュアル〉──それは、精神的、霊的、神秘的であり、またエネルギー的かつ情報的である。いま危機的な地球を生きる人類が、多元的な時空に存在する一人ひとりの自分を知り、未来を見据えるために、新しいスピリチュアルの扉が開かれる。 ▼主要目次 I 鶴見明世の原点──独学でタロットを学ぶ II 臨死体験、そして四神の世界へ III ヒーリング、世界を舞台として ▼著者紹介 鶴見明世(つるみ あきよ) 1962年生まれ、横浜市出身。タロット・リーダー、シャーマン、ヒーラー、スピリチュアル・アーティスト。2005 年、ドイツ国際ヒーリング協会から日本人で唯一のOutstanding-Healer 認定を受ける。2010年、NPO 法人IAOH-JAPAN 理事長就任。2011 年、ドイツ・スイスインターナショナルホリスティック協会ボードメンバー就任。2020 年、スピリチュアルな事象全般に対応するため、OfficeNIJI(オフィス虹)を設立。明解なリーディング、ハートフルなヒーリングを求めて訪れる人々の数は年間約1 千人、トータルで3 万人を超える。 Office NIJI https://office-niji.com/ 藤村龍生(ふじむら たつお) 1950年生まれ、東京都出身。哲学者・神秘思想研究家

MORE -

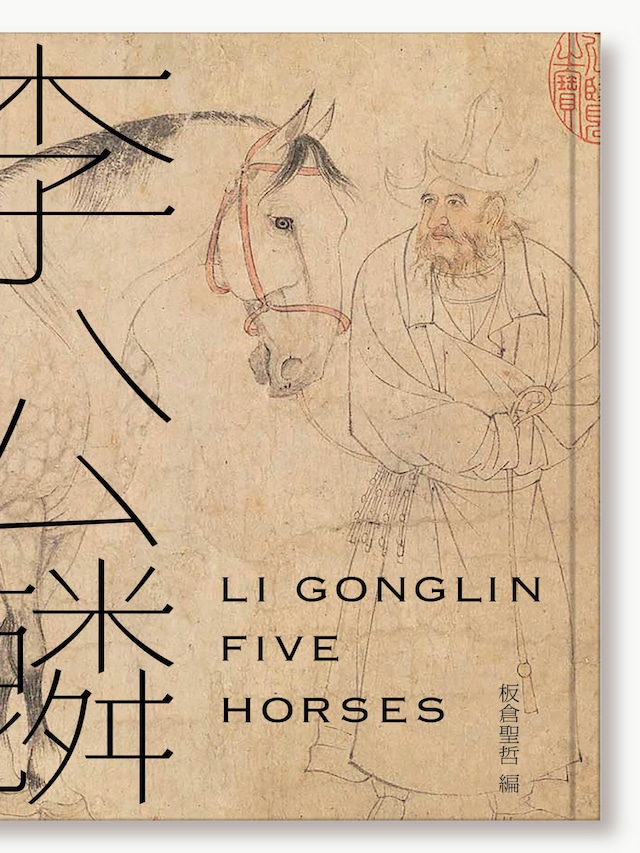

板倉聖哲[編]『李公麟「五馬図」』Li Gonglin 'Wuma-tu’ (Li Gonglin’s Five Horses)

¥30,800

★編者による画集紹介 UTokyo BiblioPlazaより 日本語:https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/E_00218.html English:https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/en/E_00218.html 板倉聖哲[編]『李公麟「五馬図」』 A3判 上製 84頁 スリーブケース入り 本体28,000円+税 ISBN 978-4-904702-75-8 C1071 撮影:城野誠治 ブックデザイン:原研哉+大橋香菜子 画集【特設サイト】 http://www.hatorishoten-articles.com/fivehorses.html ---------- 幻の神品、現る。 北宋時代、李公麟(りこうりん。1049?~1106)によって描かれ、中国の歴代王朝で愛蔵された「五馬図」を、原寸で紹介する、唯一無二の画集。 ▶︎内容構成 ・図版 李公麟筆「五馬図巻」 原寸・縮尺全図・拡大部分図 ・論文 板倉聖哲「李公麟筆「五馬図巻」の史的位置」 *年表・主要関連文献・中国語対訳(繁体字)・英文サマリー付 ▶︎編者プロフィール 板倉聖哲(いたくら まさあき) 1965年、千葉県生まれ。1988年、東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻、博士後期課程中退。大和文華館学芸部部員、東京大学東洋文化研究所助教授を経て、現在、同教授。研究領域は中国を中心とした東アジア絵画史。 [編著]『南宋絵画 才情雅致の世界』展図録(監修・共著)根津美術館、『講座日本美術史 第2巻 形態の伝承』(編・共著)『中国絵画総合図録三編 第1~5巻』(共編)『描かれた都─開封・杭州・京都・江戸』(共著)東京大学出版会、『日本美術全集第6巻 東アジアの中の日本美術』小学館、他。

MORE -

名雪晶子『コン・アニマ 魂を込めて、生き生きと』(写真集)

¥3,300

【終了】富士フイルムフォトサロン若手写真家応援プロジェクト【写真家たちの新しい物語】 名雪晶子 写真展「コン・アニマ ─ 魂を込めて、生き生きと」 会期:2021年4月2日(金)~4月15日(木) 会場:FUJIFILM SQUARE(フジフイルム スクエア)内 富士フイルムフォトサロン 東京 スペース3 https://fujifilmsquare.jp/photosalon/tokyo/s3/21040205.html B5判変型 並製 84頁 本体価格3,000円+税 ISBN 978-4-904702-86-4 C0072 2021年4月下旬刊行 アートディレクション・ブックデザイン:長尾敦子 ▶︎概要 水の変幻自在なあり方に魅了され、そのさまざまな姿を撮り続けている写真家による、初の写真集。「柔らかいかと思えば、時には鉱石のように硬く見えることもあり、まわりの世界の色を溶かして輝く様はひとつの生命体のよう」。生き生きとした力がはじけて音楽がきこえてくる、そんな水の姿を、魂を込めて(con anima)映しとる。 ▶︎写真家プロフィール 名雪晶子 NAYUKI Shoko 1992年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。 祖母、両親が音楽家という環境に生まれ、音楽や美術に親しんで育った。大学時代、写真家で教授の上田義彦氏の授業をきっかけに真剣に写真と向き合い始める。幼い頃から抱いていた水の流れへの興味を昇華させようと、作品を作り続けている。 公式HP https://nayukishoko.com FAVORRIC(フェイバリック)のアーティストサイト https://favorric.com/artist/shoko_nayuki

MORE -

松平徳仁『東アジア立憲民主主義とそのパラドックス──比較憲法の独立時代』

¥6,600

A5判 上製 336頁 本体価格6,000円+税 ISBN 978-4-904702-85-7 C3032 2021年3月中旬刊行 ブックデザイン:鈴木一誌+吉見友希 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。 『東アジア立憲民主主義とそのパラドックス』 正誤表(2021年2月25日) https://www.hatorishoten-articles.com/uploads/9/7/4/1/97413020/teisei_higashiasia_20210225.pdf ▶︎概要 セカイ系立憲主義から東アジアの憲法状況を展望する。ジャック・ランシエール、エドワード・ヤン、「セカイ系」アニメから比較憲法と表象文化の接点を見いだす、境界領域を超えるしぶとく力強い憲法論。 ▶︎目次 まえがき 比較文明的視野をもった新たな憲法論 島薗進 序章 「儒者の困惑」──問題・主義・イメージ 第1部 文化的パラドックス──立憲主義、ナショナルかつコロニアルな 第1章 立憲主義による植民地主義──その償還責任 第2章 「仁義なき戦い」の憲法学──東アジアにおける「権威主義対立憲主義」の深層 第3章 憲法というゴールデン・ドリーム──「日本の衝撃」と、中華民国憲法でつなぐ中国と台湾 第4章 ワイマール憲法学で中国を読む──シュ・ダウリンの実践 第5章 押しつけ憲法による人民自決?──李登輝の「特殊二国論」 第2部 制度的パラドックス──「セカイ系立憲主義」の展開 第6章 立憲主義の濫用を防ぐ「憲法工学」 第7章 原子力緊急事態で考える国家理性と避難 第8章 自粛と日本型共同体主義 第9章 民主憲政のはざまで──市場国家と安保国家に抗して 第10 章 「集団的自衛権」をめぐる憲法政治と国際政治 第11 章 戦力・軍事裁判・立憲主義──台湾を素材として 第3部 「セカイ系立憲主義」の動揺──アメリカの憲法政治 第12 章 国家理性、憲法感情と司法審査──二〇一二年の医療保険制度改革法連邦最高裁判決 第13 章 権力者の自己言及──オバマとトランプ 第14 章 国家像をめぐる法廷闘争──入国禁止令違憲訴訟 あとがき/人名索引 ▶︎著者プロフィール 松平徳仁(まつだいら とくじん) 神奈川大学法学部教授。憲法学、比較憲法学専攻。1969年、台湾・台北市生まれ。1998年、東京大学法学部卒業。ワシントン大学ロースクール修了(法学修士)、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。共著に『憲法の尊厳』(日本評論社、2017)、翻訳にサンフォード・レヴィンソン「立憲民主主義国にとってストレスの多い時期」法時1150号(2020)など。

MORE -

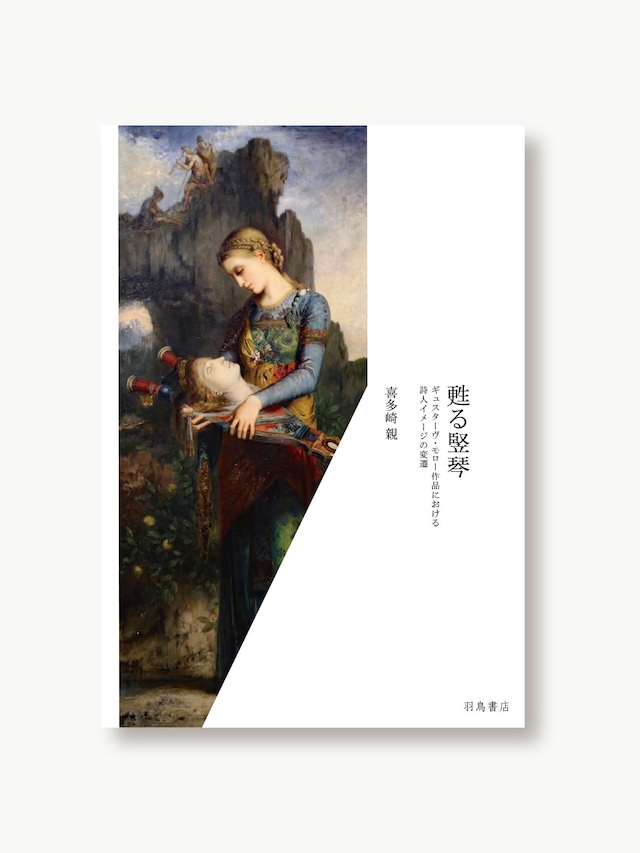

喜多崎親『甦る竪琴──ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』

¥4,620

A5判 上製 288頁(口絵8頁) 本体価格4,200円+税 ISBN 978-4-904702-84-0 C3070 2021年2月中旬刊行 ブックデザイン:原研哉+矢崎花 ▶︎概要 画家が生涯描きつづけた詩人の主題。そこに託したメッセージとは何か。 ギュスターヴ・モロー(1826-98)が、1860年代から晩年にかけて制作した6つの作品を対象に生成過程を分析し、詩人イメージがいかに形成され変容していったかを明らかにする。19世紀後半、新しい芸術の担い手たちが次々に登場する時代、新しい歴史画を模索したモローは、独自の図像を生み出していった。 ▶︎目次 序論 第一章 インスピレーションの寓意──「ヘシオドス」テーマの変奏 第二章 哀悼の神話──新しい神話画としての《オルフェウス》 第三章 オリエント幻想──《聖なる象》の異国趣味 第四章 詩想の喪失──《人類の生》の二つのヴァージョン 第五章 浄化と再生──《ユピテルとセメレ》の逸脱 第六章 甦る竪琴──《死せる竪琴》と終末のヴィジョン 結論 あとがき 文献一覧/図版一覧/作品名索引/人名索引 ▶︎著者プロフィール 喜多崎親(きたざき ちかし) 成城大学文芸学部教授。早稲田大学大学院文学研究科博士課程中退。博士(文学)。国立西洋美術館主任研究官、一橋大学大学院教授などを経て現職。専門は19 世紀フランス美術史、特に近代の宗教画や象徴主義。著書に『聖性の転位――九世紀フランスに於ける宗教画の変貌』(三元社、2011)、編著に『岩波 西洋美術用語辞典』(益田朋幸と共編著、岩波書店、2005)、『近代の都市と芸術1 パリI 』(竹林舎、2014)、『前ラファエッロ主義――過去による19世紀美術の革新』(三元社、2018)など。

MORE -

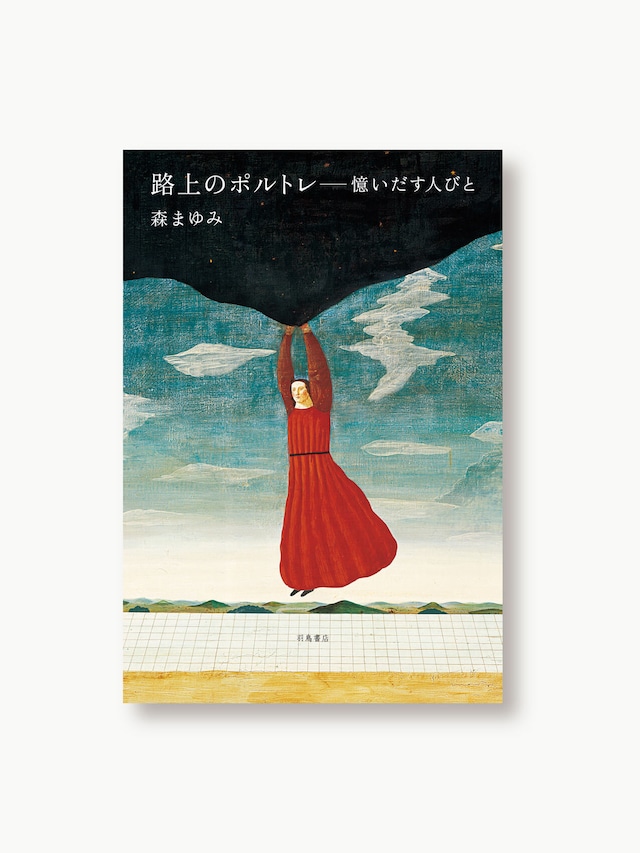

森まゆみ『路上のポルトレ── 憶いだす人びと』

¥2,420

四六判 上製 336頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-83-3 C0095 2020年11月下旬刊行 編集:南陀楼綾繁 カバー画:有元利夫 ブックデザイン:大西隆介(direction Q) ▶︎概要 忘れ得ぬ人の記憶をたなごころですくい、 そっと温めるように書いておきたい── 地域雑誌『谷中・根津・千駄木』から出発し、評伝をはじめ多彩な活動を続けてきた著者が出会った人びとを回想するエッセイ集成。 作家、思想家、詩人、映画監督、芸人、そして市井に生きる人……。およそ100人が織りなす星座のような人間模様。 ▶︎目次 はじめに Ⅰ こぼれ落ちる記憶 もう一人のモリマユミ ──西井一夫 朝の電話 ──藤田省三ほか アメリカのセイゴさん 羽黒洞のおやじさん ──木村東介 ひらひらした指 震災でおもいだしたこと ──吉村昭 衿子さんの家で ──岸田衿子 センチメンタル・ジャーニー ──目賀田先生 狐につままれた話 本郷の畸人のこと ──品川力 「根津の甚八」伝説 いっそままよのボンカレー ──岡本文弥 大地堂の一筆 ──浅田良助 故郷忘じがたし ──沈壽官 海の切れはし ──森家の人びと 谷中墓地で会った方たち ──萩原延壽ほか 背中を流す バーの止まり木 ──種村季弘 Ⅱ 町で出会った人 木下順二さんのこと 谷中で戦争を語りつぐ会 弥生町の青木誠さん 町の兄い 岩崎寛彌さんのこと 建築史・門前の小僧 ──村松貞次郎ほか 元倉眞琴さんのこと 宇沢弘文先生の最後の言葉 横浜のお兄さん 北澤猛 サイデンステッカー先生の不忍池 解剖坂のKさん ゆっくり知りあう ──小林顕一 高田爬虫類研究所 ──高田栄一 やっぱりオモシロイ平岡正明 集まってきた本たち なくなったお店三つ(泰平軒、鳥ぎん、蛇の目寿司) 母の日によせて ヤマサキという人 ──山﨑範子 Ⅲ 陰になり ひなたになり 粕谷一希さんの支え 鶴見俊輔さんの遺言 温かい手のやわらかさ ──瀬戸内寂聴師 杉浦明平さんに聞く 風太郎大人との至福の時間 ──山田風太郎 『彷書月刊』のあの頃 ──田村治芳ほか すゞやかな文人 ──高田宏 倉本四郎の庭 きっとですよ ──大村彦次郎 信濃追分を愛した人 ──近藤富枝 花のような人 ──木村由花 Ⅳ 出会うことの幸福 上を向いて歩こう ──永六輔 活字遊びと恋の転々 ──岡本文弥 吉原に愛された人 ──吉村平吉 自主独立農民 佐藤忠吉 阪神間のお嬢さま ──脇田晴子 河合隼雄長官の冗談 わたしの知ってる矢川澄子さん 黒岩比佐子さんを惜しむ 旅の仕方を教わった人 ──紅山雪夫 古い友だち 佐藤真 同僚教員の村木良彦さん ゆふいん文化・記録映画祭 ──土本典昭ほか neoneo坐で会った萩野靖乃さん 松井秀喜選手とちょっとだけ立ち話 ジュリーのいた日々 ──沢田研二 樹木希林さんとの接近遭遇 九代目市川團十郎丈のギャラン バングラディシュのマクブールさん 北上へ行ったジョン君 中村哲さんのたたずまい わたしの病気を発見してくれた人 ──原田永之助 おわりに 初出一覧 人名索引 ▶︎著者プロフィール 森まゆみ 1954 年東京生まれ。作家。大学卒業後、PR 会社、出版社を経て、1984 年に仲間と地域雑誌『谷中・根津・千駄木』を創刊、2009 年の終刊まで編集人を務めた。 歴史的建造物の保存活動にも取り組み、日本建築学会文化賞、サントリー地域文化賞を受賞。 『鷗外の坂』で芸術選奨文部大臣新人賞、『「即興詩人」のイタリア』でJTB 紀行文学大賞、『「青鞜」の冒険』で紫式部文学賞を受賞。他の著書に『彰義隊遺聞』『暗い時代の人々』『子規の音』など。

MORE -

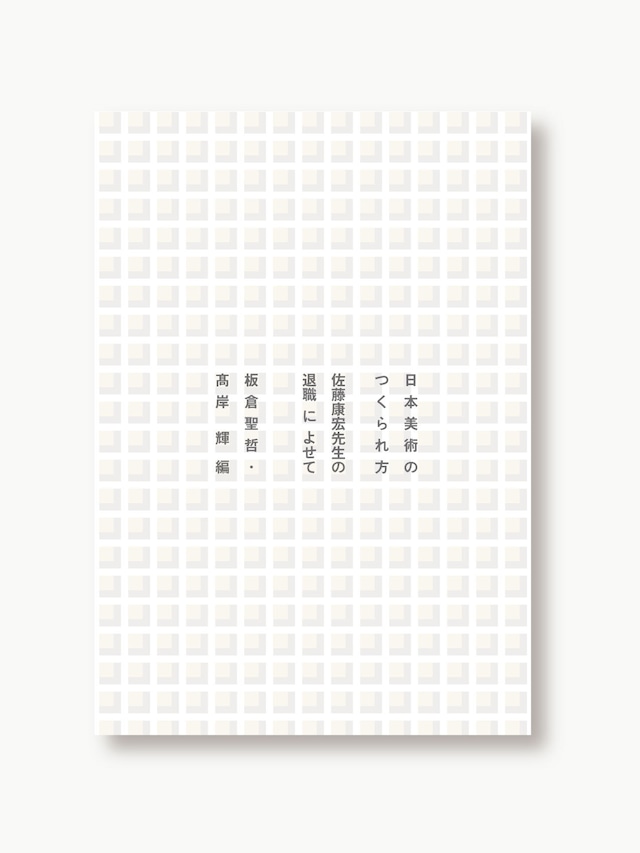

板倉聖哲・髙岸 輝[編]『日本美術のつくられ方──佐藤康宏先生の退職によせて』

¥13,200

A5判 上製 800頁 本体価格12,000円+税 ISBN 978-4-904702-82-6 C3071 2020年12月刊行 ブックデザイン:白井敬尚形成事務所 ▶︎概要 今、日本美術史研究で何が起き、どこに射程が広がっているのか? 若冲研究の第一人者である佐藤康宏教授(東京大学大学院人文社会系研究科・文学部)の退職によせた論考集成。第一線で活躍する学芸員・研究者31名が拓く、最先端の読みの試み。 ▶︎主要目次 Ⅰ 絵のすがた、像のかたち──古代・中世 Ⅱ ひろがる世界、つながる絵画──近世〔1〕 Ⅲ 社会のなかの絵師たち──近世〔2〕 Ⅳ 日本美術の今を創る──近代・現代 ▶︎執筆者[登場順] 増記隆介(神戸大学)/佐々木守俊(清泉女子大学)/佐藤有希子(奈良女子大学)/伊藤大輔(名古屋大学)/五月女晴恵(北九州市立大学)/髙岸輝(東京大学)/荏開津通彦(山口県立美術館)/板倉聖哲(東京大学)/三戸信惠(山種美術館)/鷲頭桂(東京国立博物館)/五十嵐公一(大阪芸術大学)/野田麻美(静岡県立美術館)/野口剛(根津美術館)/田中英二(うげやん)/伊藤紫織(尚美学園大学)/門脇むつみ(大阪大学)/池田芙美(サントリー美術館)/馬渕美帆(神戸市外国語大学)/横尾拓真(名古屋市博物館)/森道彦(京都国立博物館)/曽田めぐみ(東京国立博物館)/山際真穂(すみだ北斎美術館)/中田宏明(群馬県立近代美術館)/中谷有里(高知県立美術館)/岡島奈音(文化学園大学)/中村麗子(東京国立近代美術館)/植田彩芳子(京都文化博物館)/吉田暁子(目黒区美術館)/村田梨沙(秋田市立千秋美術館)/廣瀬就久(岡山県立美術館)/片岡香(川崎市岡本太郎美術館)

MORE -

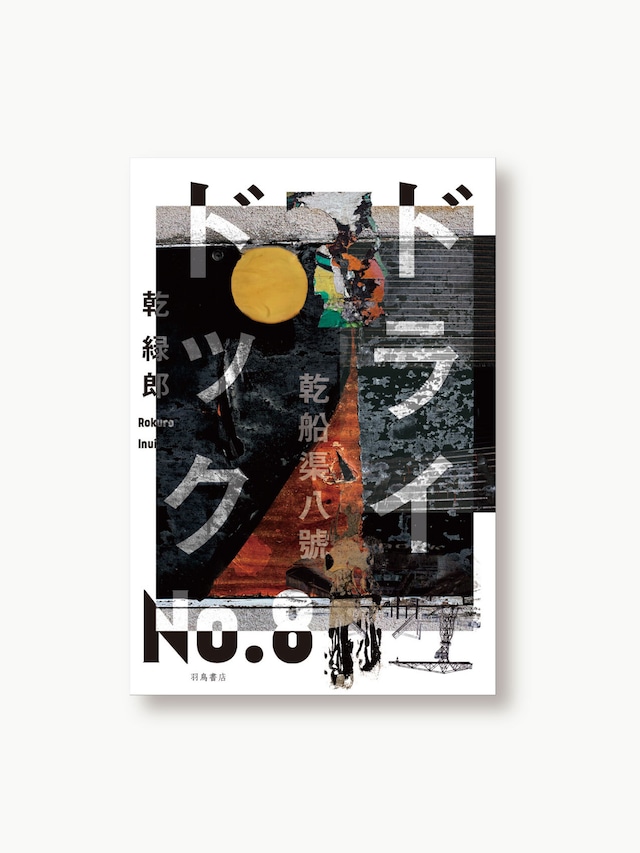

乾緑郎『ドライドックNo.8 乾船渠八號』(戯曲集)

¥2,420

★水族館劇場 花園神社公演(4/10–19)は中止となりました。 四六判 並製 248頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-81-9 C0074 2020年4月中旬刊行 装幀:近藤ちはる ▶︎概要 「機巧のイヴ」シリーズなどで新たなSF伝奇小説を開拓する小説家・乾緑郎、初の戯曲集。野外に巨大な仮設劇場を建てる芝居集団〈水族館劇場〉の新宿花園神社公演(2020年4月10日〜19日)のために書下ろされた新作「ドライドックNo.8 乾船渠八號」に、劇作家協会新人戯曲賞最終候補作「ソリテュード」を併録。 有人砲弾、月へ! 造船と紡績でにぎわう架空都市「横濱」。ヴェルヌの「月世界旅行」が史実として持てはやされる港町で、月へ向け、有人砲弾の打ち上げ計画がはじまった。 横濱に建設された巨大なドックに、カンカン虫と呼ばれる下層労働者が船の錆落としのために打ちおろす槌(ハンマー)の音が鳴り響く。月世界旅行にあこがれる少年ワタルと糸繰り工女の虹子。持たざる者たちは、カイウサギの投機ブームに翻弄されながら、陰謀うずまく国家事業にのみこまれてゆく。 ▶︎収録作品 「ドライドックNo.8 乾船渠八號」 「ソリテュード」 ▶︎著者プロフィール 乾 緑郎(いぬい ろくろう) 1971年、東京生まれ。小説家・劇作家。2010年『完全なる首長竜の日』(宝島社)で第9回「このミステリーがすごい!大賞」を、『忍び外伝』(朝日新聞出版)で第2回朝日時代小説大賞を受賞しデビュー。2013年『忍び秘伝(文庫化タイトル:塞ノ巫女)』で第15回大藪春彦賞候補。近年は作品の英訳版が発売され、中国のSF雑誌にも掲載されるなど、海外での評価も高い。『機巧のイヴ』シリーズ(新潮社)、『見返り検校』(新潮社)『僕たちのアラル』(KADOKAWA)、『ツキノネ』(祥伝社)、『ねなしぐさ 平賀源内の殺人』(宝島社)など、著書多数。 ▶︎水族館劇場 2020年 新宿花園神社公演 「乾船渠八號 DRY DOCK NO.8」 作 乾緑郎 演出 桃山邑 2020年4月10日〜19日(10日間連続公演)19時より 会場:新宿 花園神社 境内特設野外舞台 http://suizokukangekijou.com/information/

MORE -

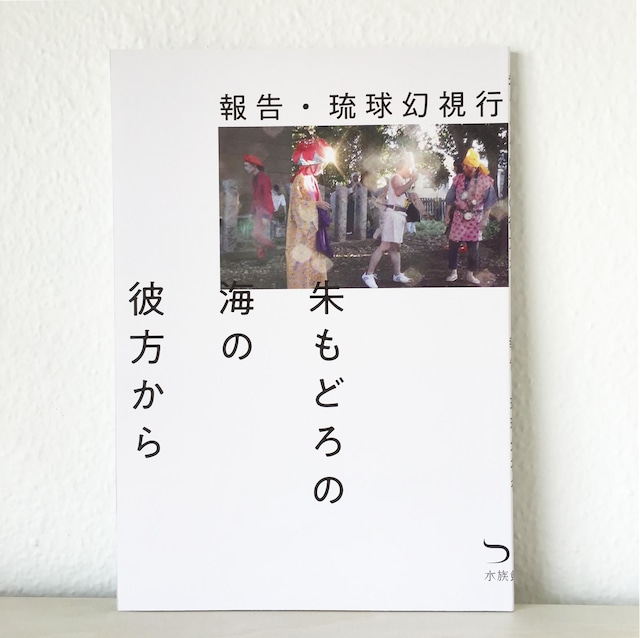

水族館劇場『朱もどろの海の彼方から──報告・琉球幻視行』(委託販売品)

¥1,650

B5判 並製 100頁 本体価格1500円+税 装幀:近藤ちはる 発行:水族館劇場 2019年12月 ▶︎概要 水族館劇場は、「さすらい姉妹」興行として2019年「風車(かじまやー)の便り──戦場ぬ止み音楽祭2019」へ参加し、5月に東京上野で、七月には沖縄で『陸奥(みちのおく)のの運玉義留(んたまぎるー)』(作演出 翠羅臼)を上演した。10月、沖縄というテーマを引き継いで、水族館劇場座長の桃山邑によって新たな台本「GO! GO! チンボーラ」が書かれ、東京世田谷の太子堂八幡神社で奉納芝居として上演された。 本書は、二つの台本(★)を収録するとともに、沖縄公演から、沖縄をめぐる新たな芝居上演にいたる記録として編んだものである。 『陸奥の運玉義留』(作演出 翠羅臼)★ 「風車の便り──戦場ぬ止み音楽祭2019」参加 東京 上野 水上音楽堂 5月31日 沖縄 辺野古 キャンプシュワブゲート前テント 7月12日 那覇 新都心公園 天幕渋さ 特設ステージ 7月13日 「赤い森の彼方へ──沖縄のアンダーグラウンド」(水族館劇場主催) 東京 新大久保EARTHDOM 7月5日 『GO! GO! チンボーラ~ 満月篇』(作演出 桃山邑) 東京 三軒茶屋 太子堂八幡神社境内 例祭奉納芝居 10月13日 『海を越える蝶 GO! GO! チンボーラ~ 満月篇 弐の替わり』(作演出 桃山邑)★ 東京 新大久保EARTHDOM 12月13日 ▶︎目次 沖縄から世界へ。世界から沖縄へ。──移民、貧困、歴史。希望なき社会の希望 桃山 邑 陸奥の運玉義留(作演出 翠羅臼) ボンヤリ沖縄行き 千代次 冬のかんげーぐと 居原田 遥 来訪と放浪─さすらい姉妹の旅の夏 梅山いつき 沖縄報告(辺野古─高江─安部海岸─読谷村)──2016年暮れ 秋浜 立 海を越える蝶 GO! GO! チンボーラ~ 満月篇 弐の替わり(作演出 桃山邑) ▶︎関連書 桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873600 水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』2017&2018 http://www.hatorishoten.co.jp/items/11150539 乾緑郎『ドライドックNo.8 乾船渠八號』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/26902335

MORE -

安藤礼二『迷宮と宇宙』

¥3,080

四六判 上製 320頁 本体価格2,800円+税 ISBN 978-4-904702-80-2 C0090 2019年11月刊行 装幀:白井敬尚形成事務所 ▶︎概要 文芸批評の集大成 現世と幽冥を行き来する者たちの、壮大な文学史 平田篤胤とエドガー・アラン・ポーをめぐる「二つの『死者の書』」から始まり、鏡花、谷崎、土方、乱歩、三島、澁澤へと論が展開する「I 迷宮と宇宙」6編。折口を通底におきながら、賢治と久作を手繰りよせる「II 胎児の夢」2編。最後に、ポーからボードレールに及ぶ1編「III 批評とは何か」で、「解釈」(翻訳)そして「創作」について分析し、批評の世界を切り拓く。 終了イベント 羽鳥書店創業10周年記念&安藤礼二『迷宮と宇宙』刊行記念 「安藤礼二×やなぎみわ トークイベント」 2019/11/18(月)19時より 会場:紀伊國屋ホール https://www.kinokuniya.co.jp/c/label/20190920095000.html ▶︎目次 Ⅰ 迷宮と宇宙 二つの『死者の書』――平田篤胤とエドガー・アラン・ポー 輪舞するオブジェ――泉鏡花『草迷宮』をめぐって 人魚の嘆き――谷崎潤一郎の「母」 肉体の叛乱――土方巽と江戸川乱歩 夢の織物――三島由紀夫『豊饒の海』の起源 未生の卵――澁澤龍彦『高丘親王航海記』の彼方へ Ⅱ 胎児の夢 多様なるものの一元論――ラフカディオ・ハーンと折口信夫 胎児の夢――宮沢賢治と夢野久作 Ⅲ 批評とは何か 批評とは何か――照応と類似 後記/人名索引/文献一覧 ▶︎著者プロフィール 1967年、東京都生まれ。文芸評論家、多摩美術大学美術学部教授。 [主要著書]『神々の闘争 折口信夫論』(講談社)芸術選奨文部科学大臣賞、『近代論 危機の時代のアルシーヴ』(NTT出版)、『光の曼陀羅 日本文学論』(講談社)大江健三郎賞・伊藤整文学賞、『霊獣「死者の書」完結篇』(新潮社)、『場所と産霊近代日本思想史』(講談社)、『たそがれの国』(筑摩書房)、『祝祭の書物 表現のゼロをめぐって』(文藝春秋)、『折口信夫』(講談社)角川財団学芸賞・サントリー学芸賞、『大拙』(講談社)、近刊に『列島祝祭論』(作品社)。

MORE -

長谷部恭男『憲法学の虫眼鏡』

¥3,080

四六判 上製 312頁 本体価格2,800円+税 ISBN 978-4-904702-79-6 C1032 2019年11月刊行 ブックデザイン:原研哉+稲垣小雪 ▶︎概要 自由な思惟のエッセンス 2017年1月から2019年3月まで羽鳥書店Webで連載された「憲法学の虫眼鏡」(第一部に収録)を中心に、書下ろしを含め、『UP』連載「法の森から」など35篇を収録した最新エッセイ集。憲法学者のヴィヴィッドな思索に触れる。 ▶︎目次 はしがき 第一部 憲法学の虫眼鏡 1 森林法違憲判決 2 法律の誠実な執行 3 カール・シュミット『政治的ロマン主義』 4 ThickかThinか 5 緊急事態に予めどこまで備えるべきなのか 6 有権解釈とは何なのか 7 八月革命の「革命」性 8 内閣による自由な解散権? 9 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 10 英語で原稿を書く 11 プロイセン憲法争議 12 「ユダヤ的国家」万歳 13 適切な距離のとり方について 14 最悪の政治体制、民主主義 15 意思と理由 16 ポワッソンのパラドックス 17 法人は実在するか? それを問うことに意味はあるか? 18 統治権力の自己目的化と濫用 19 クリスティン・コースガードの手続的正義 20 相互授権の可能性? 第二部 法の森から 1 ルソーのloiは法律か? 2 戦う合衆国大統領 3 フランソワ・ミッテラン暗殺未遂事件 4 英米型刑事司法の生成 5 フォークランド諸島 一九八二年五月二五日 6 巡洋艦ベルグラーノ撃沈 一九八二年五月二日 7 バーリンの見た日本 8 国際紛争を解決する手段としての戦争 9 アメリカがフィリピンで学んだこと 第三部 比較できないこと 1 比較できないこと 2 サリンジャーと出会う 3 人としていかに生きるか──カズオ・イシグロの世界 4 自己欺瞞と偽善の間──「狂気の皇帝」カリグラ 5 奥平康弘『萬世一系の研究(上)』解説 6 変えるべきか変えざるべきか ▶︎著者プロフィール 長谷部恭男 (はせべやすお) 1956年広島生まれ。早稲田大学大学院法務研究科教授。 [主要著書]『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』(日本評論社、1991)、『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999)、『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004)、『憲法とは何か』(岩波新書、2006)、『Interactive憲法』 『続・Interactive憲法』(有斐閣、2006、2011)、『憲法の境界』(羽鳥書店、2009)、『憲法入門』(羽鳥書店、2010)、『憲法のimagination』(羽鳥書店、2010)、『憲法の理性 増補新装版』(東京大学出版会、2016)、『憲法の論理』(有斐閣、2017)、『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論 増補新装版』(東京大学出版会、2018)、『憲法 第七版』(新世社、2018)、『憲法の良識──「国のかたち」を壊さない仕組み』(朝日新書、2018)

MORE -

山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』

¥2,200

四六判 並製 208頁 本体価格2,000円+税 ISBN 978-4-904702-78-9 C0095 2019年10月刊行 イラスト:なかむらるみ ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 再生から創生へ、300人の集落には、笑顔とパワーが弾ける リーダーの豊重哲郎さんを中心に、行政に頼らない地域再生を果たし、全国から注目される鹿児島県鹿屋市柳谷(やなぎだに)集落、通称やねだん。元TVキャスター(現九州大学理事)の著者が、アイデアと工夫、結束力あふれる集落の人びとを表情豊かに綴る。山縣がディレクターを務めたドキュメンタリー番組「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」(南日本放送)は、ギャラクシー賞テレビ部門選奨、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、など数々の賞を受賞。 ▶︎主要目次 プロローグ やねだんの地域再生はこう始まった 年々増える自主財源 全世帯にボーナス! 豊重さん、なぜそんなにがんばるのですか? 逆境からつかんだ“感動”の手法 やねだんの新しい風 アーティストがやってきた! すべてを分かち合う集落 ドキュメンタリー番組『やねだん』に込めた思い 国境も越えて広がった連帯 取材できない 奇跡は手の届くところに あとがき やねだん再生と取材の年譜 【コラム】 手づくり〈わくわく運動遊園〉の完成 ヒット商品〈焼酎やねだん〉を生み出した畑 自治公民館長・豊重哲郎さんの履歴書 集落を象徴する〈焼酎やねだん〉 第1号の移住アーティスト 人生初めての似顔絵 おちゃめな中尾ミエさん 海をわたった“やねだん” 広がる韓国との交流 ▶︎著者プロフィール 山縣由美子(やまがた ゆみこ) 九州大学理事。元TVキャスター。1981年九州大学文学部を卒業後、南日本放送にアナウンサーとして入社。「MBC6時こちら報道」で鹿児島初の女性ニュースキャスターとなる。1989年フリーとなり、NHK福岡放送局やFBS福岡放送でキャスターに。1997年南日本放送に復帰。キャスター業とドキュメンタリー番組制作を続け、「小さな町の大きな挑戦~ダイオキシンと向き合った川辺町の6年~」で文化庁芸術祭賞など、「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」で早稲田ジャーナリズム大賞など様々な賞を受賞。2014年10月、九州大学理事に就任。大学と社会をつなぐスポークスパーソンの役割を担い、広報改革などを指揮。 ▶︎柳谷集落(やねだん)公式サイト http://www.yanedan.com/ ▶︎MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』DVD販売 DVD単品 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 書籍とのセット販売 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875741

MORE -

やねだん 書籍&DVDセット

¥5,200

山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』(書籍)税込2,200円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23638458 MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』(DVD)税込3,000円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 *DVDは単品の場合に送料200円をいただきますが、セットの場合は、送料無料です。

MORE -

MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』(DVD)

¥3,200

*本商品は、羽鳥書店刊行の山縣由美子著『奇跡の集落やねだんを取材した日々』の関連商品として、本サイトで委託販売を行なっています。 ドキュメンタリー番組 『やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落=』 南日本放送、2008年5月29日放送 (DVD:2009年3月発売) 定価:税込3000円 *本サイトでは送料200円を頂戴します。 アイデアと工夫、そして集落をあげた結束で、「限界集落」「過疎・高齢化」などの逆境をはねのけ続ける「やねだん」の、笑いと感動の12年をつづった番組。 ディレクター・ナレーション=山縣由美子 撮影=福留正倫 [受賞歴]ギャラクシー賞テレビ部門選奨、日韓中テレビ制作者フォーラム、番組コンクールグランプリ「地方の時代」映像祭優秀賞、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、放送人グランプリ特別賞 【公式ショップサイト】 南日本放送 MBCショップサイト https://www.mbc.co.jp/tokusen/yanedan/ -------------------------------------------------------------------- 山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23638458

MORE -

工藤庸子『女たちの声』

¥2,640

B6判 上製 200頁 本体価格2,400円+税 ISBN 978-4-904702-77-2 C0095 2019年6月刊行 ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 〈言語環境〉に潜む、性差の力学を問う。スタール夫人、ラーエル・ファルンハーゲン、ハンナ・アレント、ボーヴォワール、マルグリット・デュラス、コレット、ヴァージニア・ウルフ──。羽鳥書店HPで連載された「人文学の遠めがね」15編と、書下ろし100枚、「〈声〉と〈書くこと〉をめぐって」を収録。 工藤庸子 字幕監修 映画『コレット』5月17日より全国ロードショー *コレット『シェリ』『シェリの最後』『牝猫』(岩波文庫、工藤庸子訳)が復刊! https://colette-movie.jp/ ▶︎目次 人文学の遠めがね I ベンジャミン・フランクリンの恋文 その一 II ベンジャミン・フランクリンの恋文 その二(KYのメモ) III 二本のネクタイ あるいは男女格差について Ⅳ 性差のゆらぎ Ⅴ 両性具有──排除的分類ではなく VI わたしたちの社会的アイデンティティを剥奪しないでください──選択的夫婦別姓 VII 女たちの声 VIII 続・女たちの声──六七年の記憶 IX 「性愛」と「おっぱい」 X 元祖は皇帝ナポレオン? XI 大江健三郎と女性(一)── contemporaineであるということ XII 大江健三郎と女性(二)── 政治少年のéjaculation XIII 大江健三郎と女性(三)──「全小説」とfictionとしての「小説家」 XⅣ 女のエクリチュール XⅤ ゼラニウムの微かに淫靡な匂い──続・女のエクリチュール 〈声〉と〈書くこと〉をめぐって──デリダ/スタール夫人/アレント 何を、どんなふうに語ればよいのか…… 〈女のエクリチュール〉とは?──デュラスの方へ 〈エクリチュール〉は女?──デリダの〈尖筆〉とフローベールの手紙 サロンの会話とスタール夫人の〈声〉──〈公共圏/親密圏〉の二元論に抗して (Auto)biography を書く──アレント『ラーエル・ファルンファーゲン』 アレントの〈言論(スピーチ)〉とは?──『人間の条件』 「あとがき」にかえて ▶︎プロフィール 工藤庸子(くどうようこ) フランス文学、ヨーロッパ地域文化研究。東京大学名誉教授。著書に、『ヨーロッパ文明批判序説──植民地・共和国・オリエンタリズム』『近代ヨーロッパ宗教文化論──姦通小説・ナポレオン法典・政教分離』『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ──フランス革命とナポレオン独裁を生きぬいた自由主義の母』(いずれも東京大学出版会)、『政治に口出しする女はお嫌いですか?──スタール夫人の言論vs.ナポレオンの独裁』(勁草書房)。訳書に、『いま読むペロー「昔話」』訳・解説(羽鳥書店)、コレット『シェリ』(岩波文庫)。編著に『論集 蓮實重彥』(羽鳥書店)、共著に『〈淫靡さ〉について』(蓮實重彥、羽鳥書店)。他、多数。 ▶︎担当者より http://www.hatorishoten-articles.com/hatoripress-news/6340884 ▶︎他のオンラインストアでご購入の方 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784904702772

MORE -

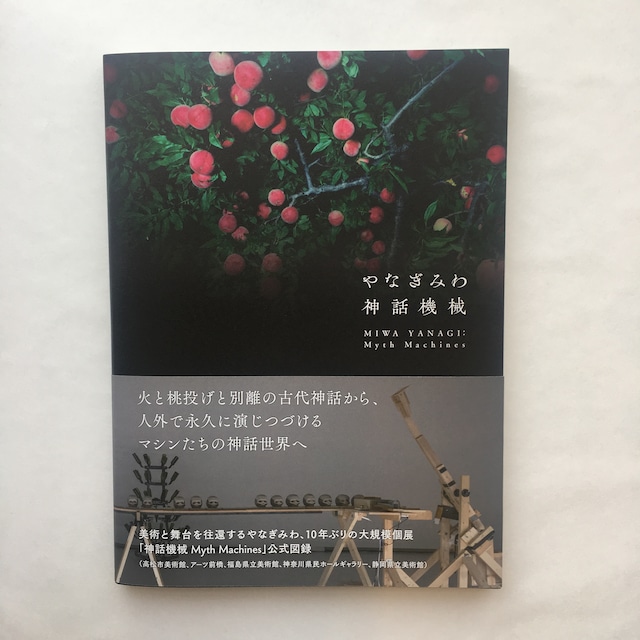

やなぎみわ『神話機械』

¥3,080

「やなぎみわ展 神話機械」 高松市美術館 2019年2月2日〜3月24日 アーツ前橋 2019年4月19日〜6月23日 福島県立美術館 2019年7月6日〜9月1日 神奈川県民ホールギャラリー 2019年10月20日〜12月1日 https://www.kanakengallery.com/detail?id=36191 静岡県立美術館 2019年12月20日〜2020年2月24日 http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/exhibition/detail/57 ★公式図録 A4判変型 並製 128頁 本体2,800円+税 ISBN 978-4-904702-76-5 C1071 2019年3月刊行 ブックデザイン:木村三晴 【終了イベント】 羽鳥書店創業10周年記念&安藤礼二『迷宮と宇宙』刊行記念 「安藤礼二×やなぎみわ トークイベント」 11/18(月)19時より 会場:紀伊國屋ホール https://www.kinokuniya.co.jp/c/label/20190920095000.html ▶︎概要 火と桃投げと別離の古代神話から、人外で永久に演じつづけるマシンたちの神話世界へ。 美術と舞台を往還するやなぎみわ、10 年ぶりの大規模個展「神話機械 Myth Machines」公式図録(高松市美術館、アーツ前橋、福島県立美術館、神奈川県⺠ホールギャラリー、静岡県立美術館)。 福島の桃を撮影した新作シリーズ〈女神と男神が桃の木の下で別れる〉や、自動で演じつづけるマシン4機がつくりあげる演劇空間《神話機械》の会場写真を中心に、これまでの代表作や演劇アーカイブなどの資料も充実。 ▶︎目次 作品 Works 演劇アーカイブ Theatrical Archives 作品一覧 List of Works テキスト 「乗り入れの箱」毛利直子(高松市美術館学芸員) 「桃と境界をめぐって」荒木康子(福島県立美術館学芸員) 「折口信夫、中上健次、やなぎみわ──「うつほ」の共振」安藤礼二(文芸評論) 「遊行する機械──やなぎみわのステージトレーリング計画」高山 宏(視覚文化論) 略歴 Biography 主要文献目録 Bibliography ▶︎プロフィール やなぎみわ 1967年神戸市生まれ。1991年京都市立芸術大学大学院(工芸専攻)修了。1990年代半ばより、若い女性をモチーフにCGや特殊メークを駆使した写真作品を発表し、とりわけ、制服を身につけた案内嬢たちが商業施設空間に佇む〈エレベーター・ガール〉、2000 年より女性が空想する半世紀後の自分を写真で再現した〈マイ・グランドマザーズ〉、少女と老婆が登場する物語を題材にした〈フェアリー・テール〉シリーズ等により世界的な評価を受ける。2009年第53回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表、2010年より演劇プロジェクトを始動。大正期の日本を舞台に新興芸術運動の揺籃を描いた『1924』三部作(2011–2012)を美術館と劇場双方で上演し話題を集めた。あいちトリエンナーレ2013にて上演した『ゼロ・アワー 東京ローズ最後のテープ』は2015年アメリカ・カナダ数か所を巡回した。ヨコハマトリエンナーレ2014を皮切りにステージトレーラー・プロジェクトが立ち上がり、2016年には野外劇『日輪の翼』(原作:中上健次)となって横浜・新宮・高松・大阪・京都への移動公演を行った。2018年高雄市立美術館(台湾)の国際企画展に招待され、新作写真〈女神と男神が桃の木の下で別れる〉等を発表した。

MORE -

岡口基一『裁判官は劣化しているのか』

¥1,980

四六判 並製 168頁 本体1,800円+税 ISBN 978-4-904702-74-1 ブックデザイン:小川順子 装画:鈴木ゴウ ▶︎パブリシティ 『週刊プレイボーイ』2019年3月18日(no.13)「"本"人襲撃 BOOK」 『週刊文春』2019年4月25日号 評者:唐澤貴洋(弁護士) 「少数者の権利が多数決の専横から守られる社会であるために、司法制度がどうあるべきか、我々は考えていく必要があるはずだ。著者の情報発信が今必要とされている。」 https://bunshun.jp/articles/-/11561 『週刊ポスト』2019年4月26日号 評者:岩瀬達哉(ノンフィクション作家) 「岡口基一判事が綴る裁判所の統制と萎縮」 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190420-00000015-pseven-life 『ハイローヤー』2019年6月号 ブックレビュー 「日本の裁判所について、この上なく真面目に論じた本である」「法曹を目指す者としては、要件事実の入門書としても読める」 『月刊税理』2019年5月号 ブックレビュー 『AERA』2019年5月20日号 評者:野上由人(リブロ) 「裁判官教育制度の問題点をするどく指摘」 『月刊税理』2019年6月号 岡口基一「ゼロからマスターする要件事実」第42回「裁判官は劣化しているのか」 『法学セミナー』2019年7月号 新刊ガイド 「司法を愛するがゆえのダメ出し」 ▶︎レビュー https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214068935542044&set=a.4454305320370&type=3 http://www.fben.jp/bookcolumn/2019/03/post_5717.html https://ameblo.jp/ivorygrin/entry-12444212490.html ▶︎概要 裁判所の内部で何が起こっているのか? 現役判事による異色のエッセイ。裁判官の「智」を支えるシステムを、自らの経験をもとに解説。国民が知るべき裁判所・裁判官の世界を分かりやすく紹介する。 ▶︎目次 プロローグ 1章 思い出話を通じて昔の裁判所を知ろう 寺子屋と要件事実マニュアル/25年前の裁判所/対照的であった東京地裁と1人支部/ホームページと要件事実マニュアル/刑事裁判官から家事裁判官へ/人気サイトの閉鎖の理由/基督において一つになる 2章 昔の裁判官の「智」を支えたシステムを知ろう 請求権の物語/主張しなければ負けというルール/学界と実務界との間にある「ものすごく深い溝」/「智」の結集/ガラパゴス要件事実/司法研修所の要件事実/要件事実教育 3章 裁判官を劣化させる要因を知ろう 裁判官の劣化が疑われている/飲みニケーションの消滅/旧様式判決から新様式判決へ/「要件事実」教育/議論が苦手なコピペ裁判官/ハマキョウレックス判決の衝撃/ようやく動き出した裁判所当局 4章 裁判官を劣化させない方策を考えよう 全てを背負わされた裁判長/何も教わっていない裁判官もいる/司法修習中に勉強しておくしかない/司法の本質論・役割論を裁判官に理解させる あとがき ▶︎著者プロフィール 岡口基一(おかぐち きいち) 1966年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。東京地方裁判所知的財産権部特例判事補、福岡地方裁判所行橋支部判事を経て、現在、東京高等裁判所判事。 著書に、『要件事実入門』(創耕舎、2014年)、『民事訴訟マニュアル──書式のポイントと実務 第2版(上下)』(ぎょうせい、2015年)、『要件事実問題集[第4版]』(商事法務、2016年)、『要件事実マニュアル 第5版 全5巻』(ぎょうせい、2016-2017年) 、『裁判官! 当職そこが知りたかったのです。──民事訴訟がはかどる本』(中村真との共著、学陽書房、2017年)、『要件事実入門(初級者編) 第2版』(創耕舎、2018年)。

MORE -

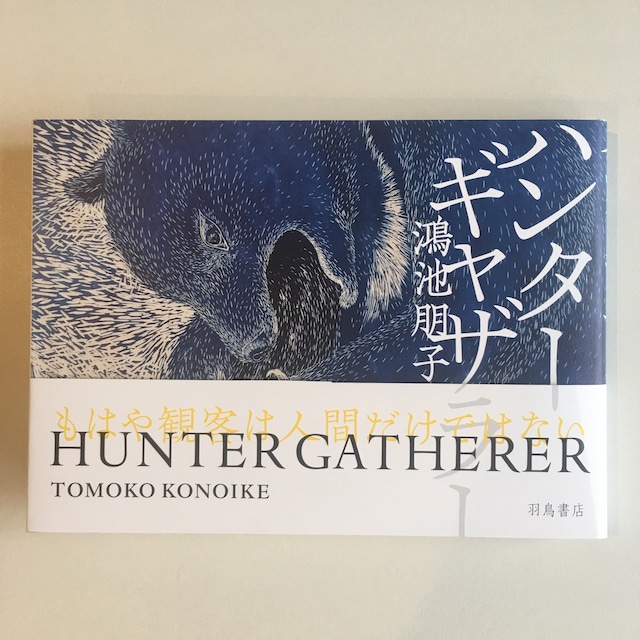

鴻池朋子『ハンターギャザラー』

¥3,080

▼体裁 A5判ヨコ 上製 128頁 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-73-4 C1071 2018年11月刊行 写真:永禮 賢 ブックデザイン:小川順子 秋田県立近代美術館「鴻池朋子 ハンターギャザラー」展 2018年9月15日〜11月25日 https://www.akita-abs.co.jp/konoike/ もはや観客は人間だけではない 奥羽山脈に響くうたに乗って 鴻池の侵犯はさらにつづく 自然との摩擦からおこす 確かなエネルギー変換へ ▼概要 現代アーティスト、鴻池朋子の最新作品集。 獲物を捕り料理する、木を伐採し石を積み家にする、モチーフを集め絵画にする。ハンターギャザラー(狩猟採集民)として人間は、自然を人間界へ引きずり込む方向のみへと文化を発展させてきた。この〈原型〉をいかに解体、転換できるか。 喰う動物たちの姿を描いた幅8m×高さ6mのカービング(板彫り絵画)、東北で害獣駆除された動物たちの毛皮と山脈の空間「ドリーム ハンティング グラウンド」などの新作を収録。 [目次] ロンドンのカレー屋で 村井まや子(対談) 木枠のなかで宗教を想う 江川純一 かたどる 三浦佑之(対談) かかとに棲む狼 鴻池朋子 呪文/山に食べられる/竜巻/毛皮/啼き声/トンビ/刺しては縫う物語/宝と棺/海にのまれ/見る人よ何を見ている/1といっぱい/大切なことは言葉にしない 地球にぶたれる 鴻池朋子 ハンターギャザラー 鴻池朋子 Hunter Gatherer Tomoko Konoike 展覧会記録 作品一覧 List of Works ▼プロフィール 鴻池朋子(こうのいけ・ともこ) 美術家。1960年秋田県生まれ。様々なメディアでトータルインスタレーションを行い、芸術の問い直しを試みている。近年では2016年「Temporal Turn」スペンサー美術館・自然史博物館(カンザス大学)、2017年「Japan-Spirits of Nature」アクバラル美術館(スウェーデン)、2018年「Kalevala」ケラバ美術館(フィンランド)など。個展は2009年「インタートラベラー 神話と遊ぶ人」東京オペラシティ、2015年「根源的暴力」神奈川県民ホール、2018年「Fur Story」 Leeds Arts University(イギリス)など。現在、秋田県立近代美術館にて「鴻池朋子 ハンターギャザラー」を開催中。 [著書]『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(2009年)、『焚書 World of Wonder』(2011年)、『根源的暴力』(2015年)、『どうぶつのことば 根源的暴力をこえて』(2016年)、いずれも羽鳥書店刊。

MORE